我表弟把我锁在里面他母亲的公寓里。这一点也不好笑,我想。我摇了摇锁。他锯掉了插销上的杆,所以里面的旋钮就不能用了。我知道这一点。他已经跟我解释过了。任何人都可以敲掉门上的玻璃,把手伸进去,打开插销。他还确保了窗户的安全。我还是去试了试窗户,但他把窗户修好了,只能打开三英寸左右。我很瘦,但还没瘦到那种程度。 I was in a locked box. I guess that was the point.

就上锁的盒子而言,这是一个相当不错的盒子。我的意思是,它有所有的设施:冰箱、微波炉、电视、电话、浴室和床。嗯,它不仅有便利设施;它就像一个博物馆,一个装满记忆的盒子。我表姐的母亲五年前就去世了,但从那以后,他就没有移走或重新摆放过她公寓里的任何一件东西。我的另一个堂兄说它就像他母亲的神龛,但我不这么认为。这与我表姐的任何神经症无关;他只是懒了,舒服了。他其实并不住在那里。他在假期回来,睡在沙发上的睡袋里,又把房间锁起来,飞回纽约。 My other cousin said, “Why does he sleep on the sofa? Why doesn’t he sleep in the bed? It must be that he’s nostalgic, because sleeping on the sofa is what he did when she was alive.” Again, I knew better. He just didn’t want to have to change the sheets.

我走到冰箱前,打开又关上。这一定是一件让人紧张的事情,走到冰箱前往里面看,好像在那冰冷的空间里有一个答案。但我注意到每个人都这么做。我见过我的孩子,甚至他的朋友回到家,走进厨房,瞥了一眼,在心里记着一周的剩菜或一块烤得太久的老牛排,然后两手空空地耸耸肩走开。我盯着关着的冰箱看了很长时间。门上塞满了2乘3的拼贴画,是我们家里所有孩子的照片,他们露出牙齿或没有牙齿的笑容,贴着大量的磁铁。我的孩子也在那里,从0岁到我阿姨去世时的年龄。我盯着每个人,尤其是我的孩子。他那时候太可爱了。

每个来过的人肯定都盯着这些冰箱照片,特别注意自己的孩子。我的堂兄从未结婚,从未有过自己的孩子,这是他母亲一次又一次地哀叹的事实。她愿意为孙子付出的一切。因为她自己没有,所以她收养并借用了别人的。我能看到也能听到姑姑对着照片咕咕哝哝地说着名字,说出每张照片的名字,他们的年龄,宣布新出生的孩子。冰箱门上写的是她的未来。每次她到达我现在到达的地方时,她的快乐时刻都在重复。还是我?

我再次打开冰箱。出于某种原因,我注意到了沙拉酱;那是保罗·纽曼的油醋酱。我敢肯定这就是我阿姨生前撒在沙拉上的油醋汁。我查了蛋黄酱的日期;它甚至比五岁还大。我一头扎进冰冷的盒子里,开始翻箱倒柜地寻找旧食物,查看日期,扔掉任何看起来熟悉的东西。嗯,5岁年龄段熟悉。你能记得五年前的食物吗?yabo.com我想我能看到我阿姨在做烤牛肉三明治,把淡蛋黄酱涂在酸面包上。 I was convinced it was the same light mayo.

还有味噌;它有可能永远持续下去,真的吗?我拿了几瓶腌姜、海带酱、烧烤酱、蚝油、韩国泡菜、低钠烧鱼、青辣椒橄榄和浓缩柠檬汁。我拿出一桶桶的人造黄油、罐装的札幌可乐和健怡可乐,甚至打开的小苏打。然后,我走进冷冻室,把所有的冷冻浓缩饮料、橙汁、迈泰酒和玛格丽塔混合饮料罐头都扔了出去。我扔了一些铝箔包装的东西,看起来像是包裹好的剩菜。想象一下保存这些东西!如果可能的话,我扔掉了那些看起来快要脱水的冰块。冰箱最远的角落里放着一堆纳豆。这种大豆相当于你能想象到的最臭的陈年卡门贝尔干酪,它的额外品质是由它自己的棕色鼻涕粘在豆和豆之间。 It was already a stinky old slobbering mess when it was fresh, but frozen for five years, it had to be really gross. I threw it out.

她说人不可能长生不老,她不会为了数量而牺牲质量。

我从冰箱里开始翻橱柜。一盒盒的即食味噌和冻成水泥的果冻。一袋袋被丢弃的拉面调味包,小瓶无盐草药混合物,喷雾罐装的老帕姆,一盒盒的麸皮麦片。你能看出来我阿姨在研究高血压和胆固醇的关系。这些疾病是我们家族基因的克星,杀死了她的兄弟姐妹。尽管如此,我还是知道她总是在作弊。她说人不可能长生不老,她不会为了数量而牺牲质量。

在橱柜的更深处,有一盒盒加利福尼亚金色葡萄干,用皱巴巴的皮革包装着,还有坎贝尔(Campbell)蘑菇汤的旧罐头。我查了罐头上的日期。一个说1978。我想了想;我自己的儿子出生于1978年。我表弟从不做饭。我想到他睡在沙发上的睡袋里,厨房里有那么多腐烂的食物。很快,垃圾桶里就堆满了罐子、罐头和盒子。哈,我想。给他。 On second thought, I replaced the light mayo; he would pay — sometime in the future, he would pay.

我表弟是独生子。他的照片也到处都是。他的大大小小的肖像,家庭场景,都装在每个房间的各种相框里。我对着所有他的画像皱眉,尤其是他五岁时摆出的姿势。这张照片一定是在战争爆发前拍的,当时这家人住在帝国谷在他们被押送到托帕兹拘留营之前。Camp and after是我姑姑人生的第二部分,第一部分是她在大萧条时期的青春。这一切都是关于牺牲和斗争的,而她的儿子穿着一件小夹克,胸前的口袋里吐出一块小手帕,看上去像个天使。这是我出生前的事了,但大家都说他被宠坏了。他的母亲喜欢回忆他是itazura,好像他只是一个流氓。如果他打开了这个盒子,我就要把画像砸在他头上。

我走到后阳台。我想我可以对某个老居民大喊大叫。果然,我看到有人在人行道上慢慢地走着。她当然是个老太太了;他们都很老了。这是一个退休社区,一个老年人的休闲世界。他们有七千人,在早上七点快步走着,开着电动高尔夫球车,在药房和心脏科医生之间来回踱步。我算得上是他们当中最年轻的。

我看着老太太以几乎每六十秒一步的惊人速度走过来。她拖着两条拴着两条小狗的皮带,这两条狗以前可能是蓬头垢面的贵宾犬,但现在有些秃了,在她身后一瘸一拐地走着,步子更慢了。我意识到,为了让她的狗能适应,她走得尽可能慢。我想我可以叫她。“救命!我是一个囚犯!”但这似乎很愚蠢,当然也确实如此。任何突然的动作都可能让那些狗心脏病发作。她走过15英尺一定花了15分钟。也许我夸张了,但在这个节骨头上,这是生活原则的一部分:拥有世界上所有的时间,因为剩下的时间不多了。 Did she know my aunt? I wondered. I decided to say something. At least there would be a witness to my existence in the locked box. “Good afternoon,” I ventured sweetly, not wanting to startle her, but the woman and her dogs continued slowly by. “Hello!” I spoke up, but she never looked up. Neither she nor her dogs could hear me. I don’t know why, but I stared after the trio until they disappeared in a sort of mirage behind a pine tree.

正在这时,电话铃响了。我跑过去接电话。“你好。”我生气地回答。我敢肯定是我表弟打来道歉的。相反,我的问候触发了一条录音信息。恭喜你!这消息传到我的耳朵里。你是度假旅行的幸运儿,费用全免……我笨手笨脚地摆弄着机器上的音量装置。拉斯维加斯!现在打电话给我们……公寓里所有的电话都安装了这样的小装置,可以让来电的声音更大,因为他的母亲和我的堂兄听力都不好。我把那封震耳欲聋的电报放低,挂了。

我想过打911,告诉他们我在锁着的公寓里心脏病发作了。欢迎他们派一辆消防车从阳台来救我,或者更好的办法是破门而入。这是正确的。把门撞开。看了看手机上的便利贴纸,上面写着紧急电话号码,我决定打电话给公寓维修部门。“我的门锁有问题,”我说。“不知道你能不能派人来修一下。”

“我们不保养锁,夫人,”他们说。“这不在我们的合同里。这是当地锁匠的电话。他们提供24小时服务,有执照做这些工作。”

“但是我被锁在里面了,”我决定告诉他们。

“没问题,”他们回答说。“这种事情经常发生。他们很快就会把你治好的。”

我有什么好抱怨的?他们以为自己是在迁就一位老太太。我甚至以为他们的声音更大了,好像他们知道我把电话的音量调低了。我写下锁匠的号码,用磁铁把它贴在冰箱门上,磁铁夹在所有孩子的脸上,然后打开门又关上。正确的。我把所有东西都扔了。我去垃圾桶翻出一罐旧札幌啤酒。天气仍然很冷。

电话又响了。我打开啤酒的账单,喝了一大口,然后慢悠悠地走回电话铃响的地方。现在我会让他拥有它。但打电话的人介绍自己是杰里米·某某,代表一家大型电视台,我能回答几个调查问题吗?可笑,我想。这就是为什么民意调查如此扭曲。他们在七千名观点保守、没有来电显示的老人中四处奔波,他们坐在那里等着电话,等着和任何人说话的机会。从来没有人让我在全国民意调查中占一个百分比。“对不起,”我说,发泄我对杰里米不是我表弟的愤怒,“我不看电视。”然后我挂了电话。

我拿着札幌坐在电视机前的安乐椅上,盯着玻璃管里自己的倒影。电视上面有一张我姑姑和她所有姐妹的照片。如今,我看起来和她们一样,在队列中又多了一个基因匹配的姐妹。“我不看电视,”我对电视说,看着我的嘴唇在盒子里说话。我按下遥控器上的绿色电源按钮,看着自己的嘴唇被换成了玛莎·斯图尔特的。她和爱丽丝·沃特斯在做沙拉。还有什么?他们正在制作油醋汁。我走回垃圾桶,在那堆东西下面翻出保罗·纽曼的东西,把它放回冰箱。让这一切见鬼去吧,我一边喝着啤酒一边想。 Martha Stewart doesn’t live here. Anyway, that’s what the sign above the microwave said.

美国观众是怎么想的呢?对我来说,纳豆是我们家族传承的标志。

接下来,铁厨师.“森本铁厨将迎战挑战者!”今天的美食选择:纳豆!这无疑将是对这些高超厨师技能的真正考验,用这种传统日本美食做出一系列菜肴。”我难以置信地看着。美国观众是怎么想的呢?对我来说,纳豆是我们家族传承的标志。我们从小就以吃纳豆为荣,这一传统从祖母传给她的孩子,再传给我们,再传给我们的孩子。我表弟喜欢纳豆。他的母亲爱吃纳豆。 My dad loved natto. I loved natto. My kid loved natto. If I had anything to do about it, my grandchildren would love natto too. It was a badge of something, to love something so disgusting. There were Japanese who wouldn’t eat natto. Eating natto made us for real, connected our DNA through our taste buds. I got up and rummaged again through the trash, retrieved the Styrofoam boxes of natto, and tossed them back into the freezer. Thinking again, I separated one box from the pack and left it on the counter. After five years wouldn’t hurt to test it with an铁厨师配方。古生物学家不是吃冰冻长毛象的肉吗?考古学家不是品尝金字塔里罐子里的蜂蜜吗?好吧,也许他们没有。

在日本,铁厨用味噌制作纳豆大餐。“Fukui-san !看来铁厨师要把那混合物蒸熟了!”我跑回垃圾桶,找到味增和清淡的shoyu。我有腌姜,烧烤酱,橄榄,还有浓缩柠檬。我坐在油毡上,周围是瓶子和罐子。我打开所有的东西,闻里面的气味,检查里面的东西。这一切都是关于盐、醋、防腐剂和真空包装的,保质期是永远的。这会杀死你吗?它最终会杀死你吗? Could it kill my cousin? Did it kill my aunt? Pretty soon I got most of it back into the fridge and the cupboards.

最后,我捧着1978年的坎贝尔蘑菇汤。不仅仅是罐头上的日期。我知道为什么会有这种预制汤。我发现了柜台上的绿色索引盒,里面装满了姑妈的所有食谱,就像她离开时一样放在那里,等待着她的下一次咨询。五年后的今天,我想,看看菜谱盒子。这就是——坎贝尔蘑菇汤,家庭stroganoff食谱的主要原料之一:1磅碎牛肉,1个中等大小的洋葱碎,1磅切片蘑菇片,1吨面粉,半吨盐,1 / 4吨胡椒粉,半品脱酸奶油,1把切碎的欧芹,一罐坎贝尔蘑菇汤!六十年代,在日裔美国人的家庭里,这道菜配着热米饭。我1978年出生的儿子很喜欢这道菜。我吻了吻罐头,把它推到又深又黑的橱柜后面。

我打电话给我儿子,是他的答录机。我总是买他的机器。不管我是打他的手机,还是打他喜欢用的陆地电话。他是个大忙人,全职工作,上学,追求女朋友。我远在几英里之外;他到底能做什么,又为什么要这么做?我挂了电话。

食谱盒子里还有什么?我想知道。我阿姨做了一道非常好吃的姜猪肉。我表姐喜欢这些东西,她会在他回家的时候为他准备好,并在他离开的时候准备好带走。我堂兄在军队服役,会带着姜猪肉飞进飞出。这就是她对她唯一的孩子表达爱的方式。我在盒子里一张一张地挑选。它不在那里。现在我还记得。她是用心做那个食谱的; it wasn’t a recipe but her own thing, made the way my cousin liked it. No one had bothered to write down the recipe. Not even him. The expertise had died with her.

hamyu呢?我想。我看着她做这个中国香肠肉饼,包装和冷冻。遗憾的是,这也没有秘诀。等等!我想。这就是冰箱里那些铝包装里的东西!我飞回垃圾桶,为子孙后代找回它们。

然后我找到了它:露易丝·洛尔克孟买金酒葡萄干配方。九个浸泡在杜松子酒里的葡萄干。就像我阿姨每天吃的面包一样。她会数出杜松子酒葡萄干的数量,再加一些作为额外的量。她会说,反正这些葡萄干都很小。我们都会参加。到底。这是医学。露易丝·洛尔克是谁?现在我知道那是露易丝的缓解关节炎的不寻常配方.浸泡在孟买杜松子酒里的金色葡萄干和我阿姨的便条:必须是蓝宝石,大约。½瓶.要蒙着头站立七天。第四步说:把葡萄干放在有盖的容器里(我用的是一个空的Cool Whip纸盒),一天只吃九(9)颗葡萄干.免责声明还说,一个月后,露易丝就能走下台阶了,这种神奇的疗法可以追溯到《圣经》时代,当时印度和埃及人发现了杜松子的治疗功效。杜松子酒是用杜松子酿制的。我想到印第安人和埃及人是如何发现这个奇迹的,但露易丝是如何把它隐藏在圣经里的。感谢上帝,她说,让她有了新的行动自由。我拿起几盒加利福尼亚金色葡萄干,找到杜松子酒和一个空的Cool Whip容器,然后开始工作。7天后,我将找到真正的自由。

我从厨房走到浴室。她的药都像昨天一样排好了,药盒里装满了延长生命的药品承诺。我仔细看了看日期,摇了摇塑料容器的防篡改帽。我想,这可能会要了你的命,于是关上了橱柜门。我凝视着铺满柜台的精致玻璃和水晶瓶的梦幻世界,涂上姑姑所有昂贵的资生堂(Shiseido)化妆品,涂上厚厚的抗衰老乳液,向自己喷上十几种法国香水,就像冰箱的罐子一样,打开盒子,闻着所有的东西,心里想:人可以用这种东西防腐。我抓着水池,突然感到恶心,头晕目眩,我的脑袋里弥漫着她特有的刺鼻气味。我在浴缸里装满了一盒舒缓的草本泡泡浴,泡在里面,直到水变凉,我的身体就像修剪过的李子。

那天晚上,表妹没有打电话,也没有来,第二天和第二天都没有。第二天,我坐在他经常睡的沙发上,旁边放着一堆旧杂志。他的母亲保存了生活六十年代的杂志。有关于肯尼迪、肯尼迪、马丁·路德·k、约翰逊和吉米·卡特的特别版本。我姑姑是一个正式的自由民主党人。她加入了这个灰色黑豹的世界的民主主义者俱乐部。另一方面,我的堂兄是个军人,投票给共和党人,他相信军队有能力像外科手术一样把邪恶从地球上清除掉不应该被大众政治所束缚,不去追求自己的目标。很难相信一个在战争期间在拘留营长大的孩子会这么想,但也许不是。我的另一个堂兄说他变成这样是因为他妈妈很霸道,一切都是为了反抗。我不买这个帐,因为母亲总是被责备的,而我已经厌倦了被责备自己。无论如何,他们从来没有意见一致,所以我很惊讶,他没有把她的信念扔进回收站。

她的杂志还附赠了一系列录像:PBS的富兰克林和埃莉诺·罗斯福传记,盯紧奖赏,以及关于日裔美国人被监禁的纪录片。我把磁带放进去,让它们不停地播放,耳朵和眼睛都对着电视,我的手指在旧杂志世界里翻着如今已变得沉闷的书页。一整天,我都在浏览第二次世界大战、民权运动、古巴导弹危机、水门事件、越南战争和里根经济。那天晚上,我睡在沙发上。

我的另一个堂兄说他变成这样是因为他妈妈太霸道了。我不买这个帐,因为母亲总是被责备的,而我已经厌倦了被责备自己。

第二天我醒来时,杂志像鱼鳞一样从我身上滑落,我想起了我表弟在沙发上醒来,他总是这样。在我上方的墙上,挂着一幅金叶sumi屏风,无疑是某位名人画的,很可能是德川时代的作品。我盯着这些细节,这是我第一次看到它们。这是一个日本乡村的场景,人们在种植茶叶。我记得她学过这方面的东西,想退休后从事进口日本古董和工艺品的生意。她和我的叔叔用他们的积蓄买了一小堆tansu和屏风。在这个过程中,他去世了,她放弃了这个计划,保留了这些东西。她还把我叔叔的骨灰放在一个漂亮的铜盒子里,每天对着盒子说话,直到他们能葬在一起。

这是她生活的第三部分,那时斗争已经过去,一切都收拾好了,过得很舒服,但没有人可以和她一起分享。我表妹不听另一个表妹的话,她告诉他她可能要疯了。我不认为她疯了;她和房子里的一切都交谈,尤其是那些活的植物、可爱的洋娃娃、冰箱里的小孩,还有德加芭蕾舞女演员的青铜复制品。她卖掉了一些文章,但大部分都保留了下来。她已经爱上了她的收藏,不能放弃任何一个。我意识到它在公寓里到处都是,而这就是我被困在里面的博物馆。

我站了起来,翻了翻四周,终于承认可能是五年的灰尘覆盖了一切。不仅仅是古董箱子和金箔屏风;里面有陶瓷、篮子、雕塑、洋娃娃、玩具、盘子、灯、小玩意儿、假花和玻璃水果。我从未真正考虑过这一切。她过去常常指给我看旅行中新买的东西或她特别喜欢的东西,但这些都只是她周围环境的一部分。我知道我表弟也没怎么注意过。那是她的事,不是他的。他似乎在她的房子里走来走去,什么也没碰。有一些小的贵重物品巧妙而优雅地摆放在每一个表面,有些放在特别的手工桌布上,锦缎枕头上,或手工漆架上。我必须把每件东西都捡起来,小心地擦拭或擦亮它,并试着把它放回原来的位置。 Some things had stickers with dates and names. Sixteenth-century porcelain. Kyushu. Antiques by unknown craftsmen and established artists. Ornate dolls in glass cages. Lacquered candy dishes. Laughing monks. Inside the cabinets and drawers, there was more stuff, wrapped in tissue paper, ensconced in wooden boxes with Japanese lettering. I wondered why she chose to display one thing over another, chose a particular arrangement or location. I tried putting everything back the way it was. I tried changing everything around. I tried to see these artifacts and bibelots as she did, to imagine their significance, to see what she had seen.

电话铃响了,我从寂静中跳出来。我记得电话里阿姨的声音,记得我刚打电话时她有时说不出话来。她花了好一会儿工夫才抹上嗓子里的油,使舌头在说话时摆动起来。我不再指望表妹会打电话给我,我也不想对着听筒呱呱叫。我几乎要让它继续响下去了,然后又回去擦我的灰尘和抛光。如果他认为他现在可以来打扰我,那他就错了。我运气不错。尽管如此,这东西依然存在。我清了清嗓子,回答道,准备抵挡一切。我想我甚至可以回答一个调查或民意测验。 Why not? But it was my son.

“嗨,妈妈,”他说。

“你怎么找到我的?”我问。

“来电显示,”他说。

“哦,”我说。“发生了什么?”我若无其事地问,好像发生在我身上的事并没有发生。

“嗯……他闪烁其词地说,“克尔斯滕怀孕了。”

柯尔斯顿是谁?我想知道。我见过她吗?

“是的,所以我猜她,嗯,嗯,我们走着瞧吧。”

“你是认真的吗?”我问。

“这从来没有发生在我身上,”他抱怨道。

“我想没有,”我说。

“我还没准备好,”他说。

“谁是准备好了吗?”我说。柯尔斯顿是谁?我想知道。也许她准备好了。

他像个小男孩一样继续说:“我觉得自己被困住了,就像被困在一个盒子里。这怎么会发生在我身上?”

“我不知道,”我说。“我也有同样的感觉,尽管真的是这样。”

“什么?”他说。

“不要紧。”

谈话就这样进行着。我看着冰箱门,那里记录着他的成长过程,直到五年前。yabo.com他可能真的有了我阿姨一直想要的孙子。我想,这算什么奖励?我知道表妹没有孩子还好;他会是一个非常穷的父亲。在65岁的时候,不管他现在是什么年纪,他还是个孩子。他和我儿子的心智成熟度差不多。诚然,我喜欢他们的这一点——他们的善良——但孩子从来不是你讨价还价的对象,即使他们长大后喜欢吃纳豆。“好吧,有消息随时通知我,”我说。 “I’ll be here for the time being,” I added.

我继续我的策划工作,打开我在壁橱里找到的盒子,调查公寓里的所有东西。这真的很神奇。储藏空间的每一个角落都有一件最珍贵的考古发现。我走进书房,拿出了所有关于日本艺术的书。我在咖啡桌上摆了一排花瓶,试着把它们的图案和釉面与书中那个时代的作品相匹配。我翻遍了书桌的抽屉,找到了一些贴纸,用来记录日本艺术中类似时期的东西,并把它们贴在花瓶的底部。我开始这样处理公寓里的所有东西。我在这个项目上花了三天时间,但这可能要花上一百年。我只是触及了表面。

在找贴纸的时候,我发现了一堆堆用橡皮筋捆着的信封。我忘乎所以,开始读所有的信。有兄弟姐妹之间,母亲与孩子之间,侄女与姑姑之间,远亲与近亲之间,丈夫与妻子之间,朋友与朋友之间的信件。它基本上是一份无聊的家庭琐事概要,谁在做什么工作,谁的孩子在哪个学校上学,谁在庆祝这个或那个,或者生病或死亡。在我们这些表亲中,谁会最终成功,谁有资格被称为后代?当然,有些并不无聊,甚至有历史意义的、温柔的或令人讨厌的。还有那些没有写在信里的东西,那些我听过的故事,随着心里的秘方一起消失了:婚外情、为了家庭忠诚而交换的爱情、竞争和仇恨、年轻时的花心和酗酒。从我们的祖母到明治时代,我们一家都是基督徒,但公寓里没有这样的文物表明这一点,只有慈祥的佛陀的照片或木版版画,以及笑着的和尚的雕像。我思索着姑姑这样做的原因,想到我们都需要平静而不是内疚。最后,我们不能指望彼此真正延伸到未来。 Our good or bad work and our particular talents were ours alone, and the kids on the fridge wouldn’t remember, wouldn’t continue, wouldn’t respect, wouldn’t really care about all our heartfelt or long-gone desires.

在这段时间里,我开始把剩下的米饭吃光,把纳豆吃完,搅拌几锅味增汤。如果发生地震,我想我可以在那里活好几天,即使食物可能最终会要了我的命。到了第七天,孟买金酒葡萄干就做好了。当然,我偷了九个以上,对着冰箱上的孩子们咕咕叫。就在这时,我注意到我潦草地写了一张纸条,上面的锁匠号码夹在我儿子5岁和6岁的两个版本之间。我给锁匠打了个电话,他不到一小时就到了。就这么简单。我让他装了一个新的死栓,换了锁。

“在这儿,”他说着,递给我一套新钥匙。“不会再给你添麻烦了。”

“一点也不介意。”我说着,关上了门。●

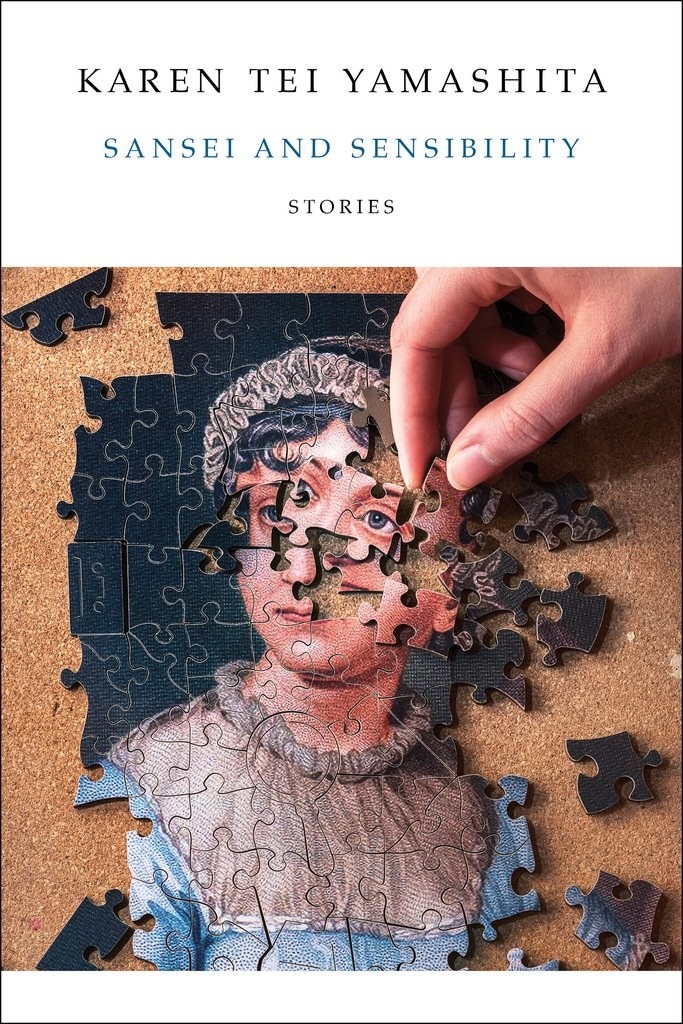

凯伦Tei山下式是作者的七本书,包括我酒店是国家图书奖的入围作品,最近,第三代美籍日裔与情感,均由咖啡屋出版社出版。她曾获得约翰·多斯·帕索斯文学奖和美国艺术家福特基金会奖学金,是加州大学圣克鲁斯分校的文学和创意写作荣誉教授。